06 Апрель 2013

УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ С ЯПОНИЕЙ, ПЕРВОЙ МИРОВОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙН

ЯВОРСКИЙ, Александр Васильевич, титулярный советник (24.01.1903), участник Русско-Японской войны (1904-1905). В подразделении Морского  ведомства — дирекция маяков и лоции Восточного океана. Смотритель Николаевского маяка (13.04.1902 — 1905). Переведен нa Скрыплевский маяк (1905 — 1906).

ведомства — дирекция маяков и лоции Восточного океана. Смотритель Николаевского маяка (13.04.1902 — 1905). Переведен нa Скрыплевский маяк (1905 — 1906).

Примечание

На картинке: маяк Скрыплёва расположен на одноименном острове при входе в залив Босфор-Восточный со стороны Уссурийского залива. Остров и маяк названы в честь исследователя залива Петра Великого контр-адмирала Скрыплёва Константина Григорьевича.

Источник:

Челомбитко Алексей Николаевич. Офицеры флота, Корпусов, Гражданские и Медицинские чины, Судовые священники Морского ведомства — участники Русско-японской войны 1904-1905 гг. Часть 6 У-Я. Кортик. 2016 — https://proza.ru/2018/04/17/244

Статья — Маяк Скрыплёва: shturman-tof.ru

ЯВОРСКИЙ, Валентин Иванович, род. 30 фев. 1874 года в православной семье, м. Матусово Киевской губ. Окончил Пехотное юнкерское училище, офицером с 1901 года. По

состоянию на 1 января 1909 года поручик 41-го пехотного Селенгинского полка (г. Киев), 1-й бригады, 11-й пехотной дивизии, в дальнейшем — участник Первой мировой войны: 12.11.1914 г. штабс-капитан, в 1915-м капитан, в 1916-м подполковник, командир 4-го батальона 41-го пехотного Селенгинского полка. Награды: пожалован за отличия в делах против неприятеля орденами св. Станислава 2 степени с мечами в 1914 году и св. Владимира 4 степени с мечами и бантом 8.02.1915 году. За самоотверженный боевой подвиг, совершенный 22.05.1916 года награжден Георгиевским оружием .

состоянию на 1 января 1909 года поручик 41-го пехотного Селенгинского полка (г. Киев), 1-й бригады, 11-й пехотной дивизии, в дальнейшем — участник Первой мировой войны: 12.11.1914 г. штабс-капитан, в 1915-м капитан, в 1916-м подполковник, командир 4-го батальона 41-го пехотного Селенгинского полка. Награды: пожалован за отличия в делах против неприятеля орденами св. Станислава 2 степени с мечами в 1914 году и св. Владимира 4 степени с мечами и бантом 8.02.1915 году. За самоотверженный боевой подвиг, совершенный 22.05.1916 года награжден Георгиевским оружием .

В Дополнении к Высочайшему приказу от 11 декабря 1916 года по представлению Петроградской Думы о пожаловании Георгиевским оружием Яворского Валентина Ивановича сказано конкретно за что:

«Подполковника Пехотного 41-го Селенгинского полка Валентина Яворского за то, что в бою 22-го мая 1916 года, у с. Чарпы-Поток, командуя 4-м батальоном названного полка, под сильнейшим огнем противника, лично ведя в атаку свой батальон, штыками овладел высотою «237″ с редутом, чем дал возможность частям занять другие участки позиции врага и захватил 1 траншейное орудие, 2 пулемета и 400 человек пленными»

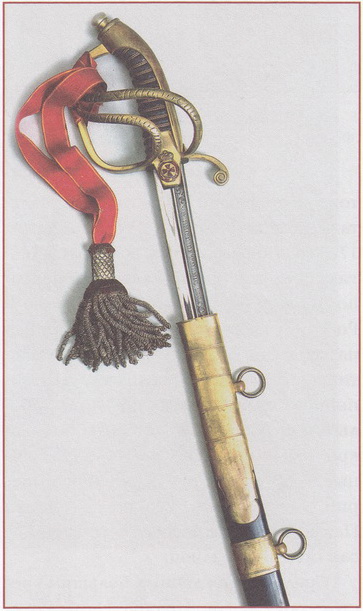

Среди наград Валентина Ивановича, справа Знак ордена св. Георгия на наградное Георгиевское оружие.

Из статута 1913 года «О Георгиевском оружии»:

105. Георгиевское оружие установлено для пожалования оным генералов, адмиралов, штаб и обер-офицеров, за выдающиеся воинские подвиги, поименованные в сем статуте, требующие несомненного самоотвержения.

106. Под Георгиевским оружием разумеются: шпаги, сабли, палаши, шашки и кортики существующих образцов, но с эфесами, сплошь позолоченными, с лавровыми украшениями на кольцах и наконечнике ножен; на эфесе изображена надпись «за храбрость» и помещается крест ордена Св. Георгия уменьшенного размера из финифти; темляк к оружию – на Георгиевской ленте.

Примечание. Эфес и приборные металлические части ножен разрешается изготовлять из золота.

107. Независимо Георгиевского Оружия, упомянутого в 106 ст., жалуется генералам и адмиралам Георгиевское Оружие, украшенное бриллиантами, причем надпись «за храбрость» заменяется указанием на подвиг, за который Оружие пожаловано;

на эфесе крест ордена Св. Георгия из финифти, также украшенный бриллиантами; темляк к Оружию — на Георгиевской ленте.

Ранения: 12.11.1914 года, в бою у р. Ряба; 8.12.1914 года, контужен (сообщ. Главного штаба № 284); 05.06.1916 года, ранен у д. Стрелецкий Кут, на высоте «275″; 24.06.1916 года, ранен (сообщ. Главного штаба № 167).

В 1917-м полковник, командир того же полка. С 1918 года в гетманской армии; с 10 июля 1918 командир 2-го пехотного Волынского полка. 1919-1922 в армии УНР. Эмигрировал в Польшу. Вернулся в СССР. С 1923 состоял на особом учете в Каменец-Подольском ГПУ.

Источники:

С.В. Волков. Генералы и штаб-офицеры русской армии. Опыт Мартиролога. Том 2. М.; изд-во ФИВ; 2012. С. 706.

Общий список офицерских чинов Русской императорской армии. Составлен по 1-ое Января 1909г. С. 225.

Дополнительная информация: Павел Резниченко.

С.В. Волков. База данных «Участники белого движения в России» на январь 2014. Буква Я: http://swolkov.org/

Сайт «Героика» http://geroika.org.ua/wp-content/gallery/kyjiv-obolon/a_unr_v_kruk-12.jpg

Сайт gwar.mil.ru/ Яворский Валентин Иванович. Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 — 1918) Опись №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) Дело Списки г.г. офицерам 41 пехотного Селенгинского полка убитым, раненым, контуженным, взятых в плен и без вести пропавших в боях Документ №225592, Список г.г. офицерам 41 пехотного Селенгинского полка убитым, раненым, контуженным, взятых в плен и без вести пропавших в боях с начала компании 1914 года по 1 января 1915 года. Автор: 41-й пехотный Селенгинский полк, 1915-08-28; Именной список потерь генералов, штаб и обер-офицеров Документ №168. Дело 1192

ЯВОРСКИЙ, Василий Яковлевич, на 1 января 1909 года штабс-капитан.

Служба: 31-й пехотный Алексопольский полк (с 23.02.1913 переименован в 31 пехотный Алексеевский полк). Полк входил во 2-ю бригаду 8-й пехотной дивизии, был расквартирован в г. Пултуске, с апреля 1914-го — Скерницах Варшавской губ.; командование полком 30 июля 1911 года принял полковник Лебедев Александр Иванович, командир бригады (08.01.1907-04.03.1913) генерал-майор Зарако-Зараковский Иван Иванович.

Служба: 31-й пехотный Алексопольский полк (с 23.02.1913 переименован в 31 пехотный Алексеевский полк). Полк входил во 2-ю бригаду 8-й пехотной дивизии, был расквартирован в г. Пултуске, с апреля 1914-го — Скерницах Варшавской губ.; командование полком 30 июля 1911 года принял полковник Лебедев Александр Иванович, командир бригады (08.01.1907-04.03.1913) генерал-майор Зарако-Зараковский Иван Иванович.

Произведен в капитаны за выслугу лет 10.07.1914 со старшинством с 28.10.1913. На 18 июля 1914 года полк и бригада в 8-й дивизии генерал-лейтенанта барона Фитингофа Евгения Эмильевича, которая входила в состав 15-го армейского корпуса генерала от инфантерии Мартоса Николая Николаевича.

Яворский Василий Яковлевич участник Первой мировой войны: 28.07.1914 года был ранен, оставлен на поле боя, попал в плен; дата выбытия 31.12.1914.

Источники:

Общий список офицерских чинов Русской императорской армии. Составлен по 1-ое Января 1909г. С. 214

Российский Государственный Военно-исторический архив: Фонд № 16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 — 1918) Опись №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) Дело: Именной список потерь: Сайт gwar.mil.ru/ Яворский Василий Яковлевич

Картинка: Нагрудный знак Алексопольского 31-го пехотного полка. Статья — Алексопольский 31-й пехотный полк: navegante.ru

ЯВОРСКИЙ, Владимир Васильевич, коллежский секретарь (04.08.1902). Участник Русско-японской войны. Младший делопроизводитель Владивостокского порта (по 02.02.1904), чиновник особых поручений Владивостокского порта (02.02.1904 — 1905).

Источник:

Челомбитко Алексей Николаевич. Офицеры флота, Корпусов, Гражданские и Медицинские чины, Судовые священники Морского ведомства — участники Русско-японской войны 1904-1905 гг. Часть 6 У-Я. Кортик. 2016 — https://proza.ru/2018/04/17/244

ЯВОРСКИЙ, Иван Иванович, род. в 1865 году в г. Екатеринославе, дворянин Екатеринославской губернии. В службе с 1885 года, офицером с 1893-го, в 1896 году корнет. На 1 января 1909 года штабс-ротмистр 15-го гусарского Украинского Е. И. Высочества Великой

княгини Ксении Александровны полка, г. Серпец, 2-й бригады, 15-й кавалерийской дивизии. Командир полка полковник барон фон-Таубе Николай-Фридрих Юльевич. Предвоенная дислокация полка (1913-1914) — Влоцлавск Варшавской губ. Царства Польского, командир полка (16.04.1914-18.05.1915) полковник Махов Михаил Михайлович, впоследствии генерал-майор, командир 1 бригады 2 кавалерийской дивизии.

княгини Ксении Александровны полка, г. Серпец, 2-й бригады, 15-й кавалерийской дивизии. Командир полка полковник барон фон-Таубе Николай-Фридрих Юльевич. Предвоенная дислокация полка (1913-1914) — Влоцлавск Варшавской губ. Царства Польского, командир полка (16.04.1914-18.05.1915) полковник Махов Михаил Михайлович, впоследствии генерал-майор, командир 1 бригады 2 кавалерийской дивизии.

Участник Первой мировой войны, ротмистр 6-го эскадрона того же 15-го гусарского полка, отличившегося 12 февраля 1915 года в ходе Второй Праснышской операции на Восточном фронте. 16.04.1915 года Высочайшим указом утверждено награждение ротмистра Яворского Ивана Ивановича командующим армией за отличия в делах против неприятеля орденом св. Анны 4 степени (на оружие с надписью «За храбрость»).

Автор статьи «Польская атака украинских гусар» историк Алексей Олейников описывает один из боевых эпизодов с участием 15-го гусарского полка. Приведем мнение автора о значении конной атаки гусарского полка и вообще конной кавалерии на весь ход Второй Праснышской операции.

«К началу февраля 1915 г. на северном участке австро-германского фронта сложилась тяжелая оперативно-стратегическая ситуация: 10-я армия Северо-Западного фронта в ходе Второй Августовской операции потерпела поражение, один из ее корпусов погиб в окружении. Требовалось срочно стабилизировать обстановку с перспективой последующих активных действий. Для этих целей сосредотачивалась свежая 12-я армия, которая вместе с 1-й армией 7 февраля – 17 марта вступила в сражение с 12-й и 8-й армиями германского Восточного фронта. В ходе Второй Праснышской операции, одной из крупнейших операций Первой мировой войны, и произошла знаменитая конная атака 15-го гусарского Украинского полка. <...>

12-го февраля 15-й гусарский Украинский полк осуществил одну из наиболее блестящих конных атак в своей истории. Это весьма показательный боевой эпизод с применением атаки в конном строю – причем на атакующую пехоту противника – чем славилась русская кавалерия в годы мировой войны.

Русская кавалерия под Праснышем выполнила важную оперативную задачу. В ходе же Второй Праснышской операции были нивелированы последствия Второй Августовской операции, и оперативно-стратегическое положение на ТВД было стабильным и прочным».

После революции Яворский Иван Иванович участник Белого движения, подполковник. Был взят в плен. С 1919 года состоял на особом учете в Екатеринославской ЧК. В последующем в эмиграции в Югославии, в 1930-е годы пребывал в Белграде. Его же командир полка, генерал-майор Махов Михаил Михайлович, — перешел на службу в РККА, состоял членом подпольной антисоветской организации в Петрограде, был арестован и 23 сентября 1919 года расстрелян.

Примечание.

На изображении (фото из ЦГАКФФД СПб, инф. от Александра Вадимовича Яворского): группа офицеров 6-го эскадрона 15-го гусарского Украинского Великой княгини Ксении Александровны полка, слева направо: поручик Плечко Федор Петрович, штабс-ротмистр Тонгиев Саит Паитович, корнет Гончаров, ротмистр Яворский Иван Иванович, штабс-ротмистр Левенштейн Владимир Юльевич.

Источники:

Общий список офицерских чинов Русской императорской армии. Составлен по 1-ое Января 1909г. С. 583

Дворянский Адрес-Календарь на 1897 год. Издание Н.В. Шапошникова, 1896. С. 164.

С.В. Волков. Офицеры армейской кавалерии: Опыт мартиролога. М.: Русский путь, 2004. С. 608.

С.В. Волков. Генералы и штаб-офицеры русской армии. Опыт мартиролога. Т.2. — М.: ФИВ, 2012. С. 47.

Алла Бегунова. Ратная слава Российской империи. — Награды — М.: Вече, 2009. С. 249.

Военное обозрение. Олейников Алексей. Польская атака украинских гусар: topwar.ru

Высочайшие приказы, алфавитный указатель, Я-Офицеры русской императорской армии https://www.ria1914.info/index.php/

ЯВОРСКИЙ, Иван Яковлевич, род. 01.06.1887 г. в православной семье; из мещан, уроженец Таврической губернии. Образование: общее —  Мелитопольское реальное училище, окончил полный курс; военное — Одесское пехотное юнкерское училище по 1-му разряду. Участник Первой мировой войны в 1914-1916 гг.

Мелитопольское реальное училище, окончил полный курс; военное — Одесское пехотное юнкерское училище по 1-му разряду. Участник Первой мировой войны в 1914-1916 гг.

В службу вступил 02.09.1908 г. юнкером рядового звания, 16.12. 1909 г. войсковой унтер-офицер; 06.08.1910 произведен в подпоручики с назначением в 38-й Сибирский стрелковый полк со старшинством с 06.08.1909; зачислен в списки полка 04.09.1910 и назначен младшим офицером 2-й роты. Командировался в г. Хабаровск для обучения молодых солдат. На основании приказа по В.В. № 95 от 21.02.1913 г. награжден и предоставлено право ношения на груди светло-бронзовой медали в память 300-летия Царствования Дома Романовых. Назначен вр. командиром 16-й и 15-й рот. 15.10 1913 г. произведен в поручики со ст. 06.08.1913 г. Младший начальник 13 роты. 29.10.1914 мл. офицер 3 роты. Назначался временно исп. должность начальника учебной команды полка, командировался на охрану Амурской железной дороги; 18.11.1914 г. командирован в с. Александровское для формирования корпусного продовольственного транспорта 4-го Сибирского армейского корпуса. 22.11 1914 г. назначен на укомплектование корпусного продовольственного транспорта этого корпуса и вступил в командование 1-м взводом. Приказом № 33 от 18.06. 1915 г. по войскам 5-й армии награжден орденом св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». 1.03.1916 г. сдал командование 1-м взводом и возвратился в свой полк. 18.08.1916, участвуя в сражении 38 Сибирского полка против неприятеля (у д. Рудки ?), был ранен.

Источники:

Российский Государственный Военно-исторический архив. Фонд №409. Послужные списки, наградные листы и аттестации генералов, штаб- и обер-офицеров русской армии. Коллекция. Опись №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 Мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам). Номер дела 1192;

Послужной список поручика 38-го Сибирского стрелкового полка Яворского. Дело № 75543;

Послужной список прикомандированного к корпусному продов. транспорту 4-го Сиб. армейского корпуса, поручика 38 Сиб. стрелкового полка Яворского, сост. 6 мая 1916. Дело № 75593 на: gwar.mil.ru

ЯВОРСКИЙ, Николай, прапорщик запаса (сведений о рождении и происхождении нет). В начале Первой мировой войны призван из запаса легкой  артиллерии в 4-ю Тяжелую Артиллерийскую бригаду, развернутую по мобилизации в сентябре 1914 года в составе 3-х дивизионов из батарей 4-го Тяжелого Артиллерийского дивизиона и вошедшую в состав Юго-Западного фронта. Получил назначение во 2-й дивизион. С сентября по октябрь 1914 г. — дивизион придан X-му армейскому корпусу. 18.09.1914 г. — дивизион назначен в состав Блокадной армии.

артиллерии в 4-ю Тяжелую Артиллерийскую бригаду, развернутую по мобилизации в сентябре 1914 года в составе 3-х дивизионов из батарей 4-го Тяжелого Артиллерийского дивизиона и вошедшую в состав Юго-Западного фронта. Получил назначение во 2-й дивизион. С сентября по октябрь 1914 г. — дивизион придан X-му армейскому корпусу. 18.09.1914 г. — дивизион назначен в состав Блокадной армии.

С 05.07. 1916 г. — 2-й дивизион переименован в 30-й Отдельный полевой Тяжелый Артиллерийский дивизион 4-й Тяжелой Артиллерийской бригады Юго-Западного фронта.

За отличия в делах против неприятеля молодой офицер-артиллерист был удостоен высоких наград — пяти орденов в течение двух военных лет:

4 февраля 1915 года, Высочайшим приказом награжден орденом св. Анны IV степени с надписью «За храбрость»;

29 октября 1915 года, Высочайшим приказом награжден орденом св. Станислава III степени с мечами и бантом;

1915 год, произведен в подпоручики;

15 ноября 1915 года, Высочайшим приказом награжден орденом св. Анны III степени с мечами и бантом;

22 ноября 1916 года, Высочайшим приказом награжден орденом св. Станислава II степени с мечами;

1917 год, произведен в поручики;

январь 1917 года, Высочайшим приказом награжден орденом св. Анны II степени с бантом.

Источники:

Историческая справка по Отдельным полевым Тяжелым Артиллерийским дивизионам… на: antalogifo.narod.ru

Российский Государственный Военно-исторический архив. Фонд: Печатные издания. Дело Высочайшие приказы Его Императорского Величества на https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_nagrazhdenie50025827/

ЯВОРСКИЙ, Николай Митрофанович, полковник, род. 17 янв. 1872 в дворянской семье Яворского Митрофана Ильича; род внесен во 2 часть  Родословной книги Дворянских родов Харьковской губернии 22 марта 1843 года; указ Временного Присутствия Герольдии Правительствующего Сената об утверждении рода в дворянстве № 6388 от 6 ноября 1844 года. Православный. Общее образование получил в Петровском Полтавском кадетском корпусе. В службу вступил 01.09.1889. Окончил 1-е военное Павловское училище (1891; по 1-му разряду). Выпущен в 101-й пех. Пермский полк. Подпоручик (ст. 10.08.1890). Поручик (ст. 10.08.1894). Окончил СПб Имп. Археологический институт. Штабс-Капитан (ст. 06.05.1900). Переведен в Отд. корпус жанд. из 145-го пех. Новочеркасского полка (13.01.1902). Адъютант Плоцкого губ. жанд. упр. (с 21.01.1902). Адъютант Эстляндского губ. жанд. упр. (с 12.03.1902). Ротмистр (ст. 06.12.1902). Помощник начальника Калишского отд. Варшавского жанд. полиц. упр. на жел. дор. (с 12.09.1903). Начальник Илецкого отд. жанд. полиц. упр. Ташкентской жел. дор. (с 19.01.1906). Прикомандирован к жанд. полиц. упр. Средне-Азиатской жел. дор. (с 27.06.1907). Начальник Туркестанского отд. жанд. полиц. упр. Ташкентской жел. дор. (с 20.11.1907). Прикомандирован к штабу Отд. корпуса жанд. (с 13.03.1908). Ст. адъютант штаба Отд. корпуса жанд. (с 26.04.1908). Подполковник (пр. 29.03.1909; ст. 29.03.1909; за отличие). Полковник (пр. 05.10.1913; ст. 05.10.1913; за отличие). Начальник Самарского жанд. полиц. упр. на жел. дор. (с 28.05.1914). На 01.08.1916 в том же чине.

Родословной книги Дворянских родов Харьковской губернии 22 марта 1843 года; указ Временного Присутствия Герольдии Правительствующего Сената об утверждении рода в дворянстве № 6388 от 6 ноября 1844 года. Православный. Общее образование получил в Петровском Полтавском кадетском корпусе. В службу вступил 01.09.1889. Окончил 1-е военное Павловское училище (1891; по 1-му разряду). Выпущен в 101-й пех. Пермский полк. Подпоручик (ст. 10.08.1890). Поручик (ст. 10.08.1894). Окончил СПб Имп. Археологический институт. Штабс-Капитан (ст. 06.05.1900). Переведен в Отд. корпус жанд. из 145-го пех. Новочеркасского полка (13.01.1902). Адъютант Плоцкого губ. жанд. упр. (с 21.01.1902). Адъютант Эстляндского губ. жанд. упр. (с 12.03.1902). Ротмистр (ст. 06.12.1902). Помощник начальника Калишского отд. Варшавского жанд. полиц. упр. на жел. дор. (с 12.09.1903). Начальник Илецкого отд. жанд. полиц. упр. Ташкентской жел. дор. (с 19.01.1906). Прикомандирован к жанд. полиц. упр. Средне-Азиатской жел. дор. (с 27.06.1907). Начальник Туркестанского отд. жанд. полиц. упр. Ташкентской жел. дор. (с 20.11.1907). Прикомандирован к штабу Отд. корпуса жанд. (с 13.03.1908). Ст. адъютант штаба Отд. корпуса жанд. (с 26.04.1908). Подполковник (пр. 29.03.1909; ст. 29.03.1909; за отличие). Полковник (пр. 05.10.1913; ст. 05.10.1913; за отличие). Начальник Самарского жанд. полиц. упр. на жел. дор. (с 28.05.1914). На 01.08.1916 в том же чине.

Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1907); Св. Анны 3-й ст. (25.03.1912); Св. Станислава 2-й ст. (ВП 22.03.1915).

Источники:

Сайт о Яворских /

Алфавитный список о новых дворянских родах Харьковской губернии, утвержденных в дворянстве Правительствующим Сенатом в 1879 году, к Рапорту № 271 от 10 июля 1880 года.

ФГУ РГИА Ф.1343 оп.51 д.671, лл. 347, 354

Павловский И.Ф. «Исторический очерк Петровского Полтавского кадетского Корпуса». — Полтава. 1890: История Полтавы — сайт Тристанова Бориса: http://histpol.pl.ua/index.php

Сайт http://www.grwar.ru/manifest/manifest.html — Русская армия в Первой мировой войне

Список общего состава чинов Отдельного корпуса жандармов. Исправлен по 01.07.1915. Петроград, 1915

Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.08.1916. Петроград, 1916

ВП по военному ведомству//Разведчик №1277, 28.04.1915

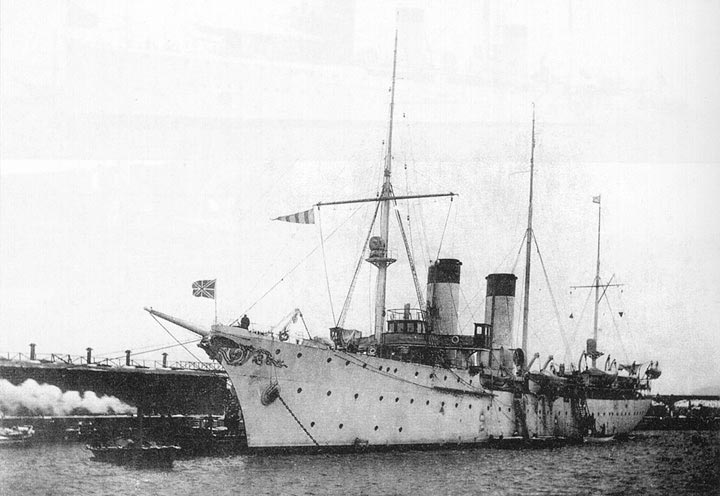

ЯВОРСКИЙ, Павел Васильевич, штабс-капитан по Адмиралтейству (нa 1904). Ha службе в Сибирском флотском экипаже (1890 — 1905). Командир  11-й и 10-й рот Сибирского флотского экипажа (1904 — 1905). Вахтенный начальник парохода-ледокола «Надежный» (1905) Владивостокского военного порта. Награжден орденом св. Анны 4 степени с мечами «За храбрость» (11.10.1904, yтверждён 15.11.1904) за самоотверженность, проявленную при бомбардировке г. Владивостока 22.02.1904 r. Капитан по Адмиралтейству с увольнением от службы с мундиром (01.08.1905). (По другим сведениям в отставке с 5 декабря 1913 года). Ha 1916 r. член Владивостокской Портовой приемной комиссии. В Белых войсках Восточного фронта (с 30.06.1918 г. Сибирская флотилия).

11-й и 10-й рот Сибирского флотского экипажа (1904 — 1905). Вахтенный начальник парохода-ледокола «Надежный» (1905) Владивостокского военного порта. Награжден орденом св. Анны 4 степени с мечами «За храбрость» (11.10.1904, yтверждён 15.11.1904) за самоотверженность, проявленную при бомбардировке г. Владивостока 22.02.1904 r. Капитан по Адмиралтейству с увольнением от службы с мундиром (01.08.1905). (По другим сведениям в отставке с 5 декабря 1913 года). Ha 1916 r. член Владивостокской Портовой приемной комиссии. В Белых войсках Восточного фронта (с 30.06.1918 г. Сибирская флотилия).

Источник:

С.В. Волков. Офицеры флота и Морского ведомства. Опыт мартиролога. М.: Русский путь. 2004. С. 553.

СИБИРСКИЙ ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ — порт Владивосток (1890-1911): http://kortic.borda.ru/?1-5-0-00000082-000-0-0

СПИСОК офицерских чинов русского императорского флота, царствование императора Николая Второго. Составитель В.Ю. Грибовский: http://www.petergen.com/publ/omsn216.shtml

Челомбитко Алексей Николаевич. Офицеры флота, Корпусов, Гражданские и Медицинские чины, Судовые священники Морского ведомства — участники Русско-японской войны 1904-1905 гг. Часть 6 У-Я. Кортик. 2016 — https://proza.ru/2018/04/17/244

ЯВОРСКИЙ, Павел Петрович, подполковник по Адмиралтейству в/о. Родился 24.6.1850 в городе Виндава, Курляндской губернии. Происходил из  солдатских детей. Воспитывался в школе писарей и содержателей Морского министерства. Семья: жена Анна Константинова, у них сын Николай, род.09.04.1883 г. (см. статью ниже).

солдатских детей. Воспитывался в школе писарей и содержателей Морского министерства. Семья: жена Анна Константинова, у них сын Николай, род.09.04.1883 г. (см. статью ниже).

1864 г. июня 21. В составе 1-го учебного флотского экипажа, ему 14 неполных лет.

1868 г. января 15. Произведен в унтер-офицеры.

1880 г. июня 16. Произведен в прапорщики по Адмиралтейству.

1880 г. июля 19, переведен в 7-й флотский экипаж.

1881 г. марта 24. Содержатель по шкиперской части фрегата «Адмирал Чичагов».

1884 г. апреля 28. Переведен во 2-й флотский экипаж.

1885 г. марта 24. Произведен в подпоручики.

1891 г. апреля 21. Произведен в поручики.

1891 г. июля 2. Назначен помощником такелажмейстера Кронштадтского порта.

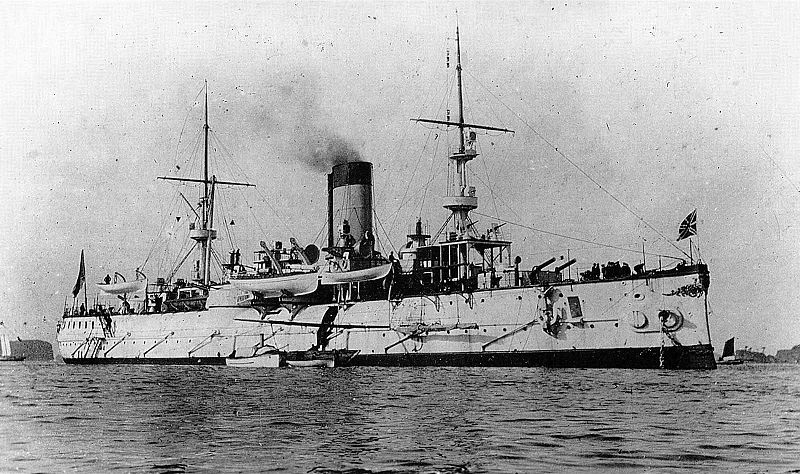

1893 г. апреля 19. Назначен содержателем шкиперской части крейсера 1-го ранга «Адмирал Нахимов», командир корабля капитан 1-го ранга Лавров Василий Михайлович, впоследствии контр-адмирал, 1.01.1902 переведен в генерал-лейтенанты по Адмиралтейству. Именем Лаврова были названы бухта на п-ове Камчатка, мыс в заливе Ольги и остров в заливе Петра Великого.

1896 г. февраля 26. Награжден орденом Святого Александра Невского — одним из высших орденов Российской империи, которым жаловались лица по усмотрению императоров как за боевые заслуги, так и государственную службу. Имел одну степень. Девиз ордена — «За труды и Отечество». Важное значение имело то, что новопожалованный столь высоким орденом кавалер, поручик Яворский Павел Петрович, приобретал кроме чести и славы — законное право потомственного дворянина.

1896 г. февраля 26. Награжден орденом Святого Александра Невского — одним из высших орденов Российской империи, которым жаловались лица по усмотрению императоров как за боевые заслуги, так и государственную службу. Имел одну степень. Девиз ордена — «За труды и Отечество». Важное значение имело то, что новопожалованный столь высоким орденом кавалер, поручик Яворский Павел Петрович, приобретал кроме чести и славы — законное право потомственного дворянина.

Мая 14, переведен в 6-й флотский экипаж, оставаясь шкипером крейсера «Адмирал Нахимов» вплоть до его возвращения с Дальнего Востока на Балтику в мае 1898 года. Прошло 5 лет с начала второго дальнего плавания броненосного крейсера — гордости Российского флота, которое начиналось 21 мая 1893 года.

Историческая справка

«В свое второе плавание «Нахимов» ушел под командованием капитана 1 ранга Василия Лаврова. 21 мая крейсер, покинув Большой Кронштадтский рейд, отправился в Портсмут, куда прибыл через восемь дней. После двухдневной стоянки маршрут корабля пролег к Азорским островам, а затем в страну, притягивающую к себе предприимчивых людей всего мира, далеким и загадочным Северо-Американским Соединенным Штатам.

На Азорских островах «Нахимов» присоединился к собравшейся здесь эскадре, флагманом которой стал новейший броненосец «Император Николай I». Эскадра из пяти вымпелов (кроме «Нахимова» и «Николая I», в нее вошли крейсера «Дмитрий Донской», «Генерал-Адмирал» и «Рында») по «высочайшему повелению» шла в Америку для участия в торжествах по случаю открытия Чикагской промышленной выставки, проводимых с чисто американским размахом.

На Азорских островах «Нахимов» присоединился к собравшейся здесь эскадре, флагманом которой стал новейший броненосец «Император Николай I». Эскадра из пяти вымпелов (кроме «Нахимова» и «Николая I», в нее вошли крейсера «Дмитрий Донской», «Генерал-Адмирал» и «Рында») по «высочайшему повелению» шла в Америку для участия в торжествах по случаю открытия Чикагской промышленной выставки, проводимых с чисто американским размахом.

До 28 июля эскадра пробыла в американских портах, а затем ушла обратно в Европу: «Донской» вернулся в Кронштадт, а «Николай I», «Нахимов» и «Рында» в Средиземное море в Кадикс на соединение с крейсером «Память Азова», который пришел туда из Кронштадта. В августе все они, соединившись, составили эскадру Средиземного моря. 1 октября 1893 г. эта эскадра прибыла с историческим визитом в Тулон. Это был ответный визит на посещение Кронштадта в 1891 году французской эскадрой. Великолепие и размах торжеств поразил всю Европу…

<...> Эскадра из Тулона ушла сначала на остров Корсика, а затем в Грецию. Там 10 января 1894 года у острова Порос крейсер провел очередные ходовые испытания. <...> 16 января «Нахимов» и «Рында» отделились от эскадры и из Пирея отправились в Тихий океан. «Николай I» на некоторое время остался в Средиземном море, став флагманским кораблем контр-адмирала С.О. Макарова.

18 января «Нахимов» стоял у Порт-Саида. 21-22 прошел Суэцкий канал и затем уже по известному пути направился сначала в Аден (прибыл 29 января), потом в Коломбо (прибыл 12-го, ушел 23 февраля) и, пройдя Сингапурский пролив, 4 марта бросил якорь на рейде Сингапура. Сингапур покинули спустя четыре дня — - 8 марта крейсер ушел в Гонконг (прибыл 15 -го, ушел 19 марта), затем посетил Нагасаки (прибыл 23 марта, ушел 1 апреля), порт Гамильтон (прибыл 2 апреля), Талиеиван (прибыл 3 апреля) и после продолжительной 24-дневной стоянки ушел к своим берегам. 12 мая крейсер бросил якорь во Владивостоке.

С приходом такого корабля Тихоокеанская эскадра не только усилилась, по и заметно оживилась. Все лето «Нахимов» простоял в ремонте, после чего до середины августа провел в непродолжительных плаваниях.

Лето 1894 года стало поворотным в череде событий, неуклонно тянувших Россию к войне. Правда, тогда войны избежали, но она разгорелась между Японией и Китаем. Победа Японии оказалась ошеломляющей, и в России начали осознавать нависавшую угрозу. В то время наша Тихоокеанская эскадра заметно уступала японскому флоту. 3 ноября командир корабля капитан 1 ранга В. Лавров сдал командование и, как значится в архивных документах, «убыл в свой экипаж». Новым командиром стал капитан 1 ранга А.П. Кашерининов.

<...>Всю весну 1895 года «Нахимов» провел в плаваниях по Желтому морю до получения приказа срочно идти в китайский порт Чифу. и 26 апреля он в составе эскадры бросил якорь у его невзрачных берегов. Демонстрация силы возымела действие. Япония, упоенная за год до этого своей победой в войне с Китаем, затаив злобу, уступила. Но, несмотря на это, «Нахимов», проведя лето в плаваниях, на ремонт все же стал в Нагасаки. 1896. 1897 и 1898 годы крейсер также провел в плаваниях у чужих японских, корейских и китайских берегов, одновременно занимаясь боевой подготовкой.

В ноябре 1897 года «Нахимову» под флагом контр-адмирала Реунова с «Адмиралом Корниловым» и канонерской лодкой «Отважный» отвели историческую роль — они первыми прибыли в другой заброшенный китайский порт — Порт-Артур. Теперь весь мир стал отсчитывать новое время — время начала войны России с Японией. Более всех к этому готовились в самой Японии, все еще по старой «дружбе» представлявшей нашим кораблям свои порты, и менее всех — в России.

До конца января отряд простоял среди этих пустынных берегов, и, словно выполнив свою историческую миссию, «Нахимов», покинув теперь уже враждебные дальневосточные берега, ушел в Россию. Плавание по уже знакомому маршруту (Индийский океан -Суэцкий канал — Средиземное море) прошло без происшествий, и 11 мая 1898 года крейсер прибыл в Кронштадт» (Из статьи: «Броненосный крейсер «Адмирал Нахимов». Второе дальнее плавание»).

189… Произведен в штабс-капитаны.

189… Произведен в штабс-капитаны.

1899 г. февраля 11. Содержатель шкиперской части броненосца береговой обороны «Генерал-Адмирал Апраксин». Марта 26, освобожден от этой должности. Декабря 15, назначен командиром 6-й роты 6-го флотского экипажа.

1900 г. октября 18. Перечислен в 3-й флотский экипаж.

1901 г. апреля 1. Произведен в капитаны по Адмиралтейству.

1902 г. мая 9. Находился в должности содержателя имущества судов, сданных порту, с переводом в 17-й флотский экипаж.

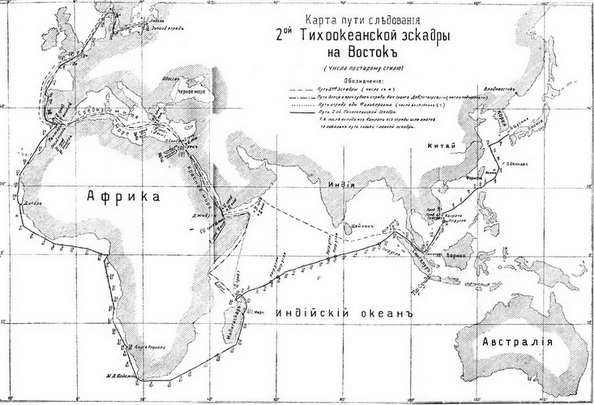

1904 г. августа 28. За месяц до выхода 2-й эскадры из Либавы на Дальний Восток назначен содержателем по шкиперской части крейсера 2-го ранга «Алмаз». Командир крейсера капитан 2 ранга Чагин, Иван Иванович, впоследствии контр-адмирал свиты Е. И. В.

1904-1905 гг. Участвовал в походе крейсерского отряда 2-й эскадры флота Тихого океана вокруг Африки на Дальний Восток и Цусимском сражении. Августа 15, Награжден орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами «за отличие в сражении с японским флотом» и переход во Владивосток (15.8.1905).

Историческая справка

«2 октября 1904 года 2-я Тихоокеанская эскадра [под командованием вице-адмирала (c 20/09/1904) Зиновия Петровича Рожественского] вышла из Либавы в следующем составе:

1-й отряд броненосцев. Лин, кор. Князь Суворов (флаг адм. Рожественского). Бородино, Александр III, Орел.

2-й отряд броненосцев. Лин.кор. Ослябя (флаг адм. Фелькерзама), Сисой Великий, Наварин и крейсер Адмирал Нахимов.

Отряд крейсеров. крейсеры Алмаз (флаг адм. Энквиста), Аврора, Светлана, Жемчуг, Дмитрий Донской, [транспорты "Метеор", "Князь Горчаков", миноносцы "Блестящий", "Прозорливый"].

Отряд крейсеров. крейсеры Алмаз (флаг адм. Энквиста), Аврора, Светлана, Жемчуг, Дмитрий Донской, [транспорты "Метеор", "Князь Горчаков", миноносцы "Блестящий", "Прозорливый"].

При эскадре было 8 миноносцев и отряд транспортов. Несколько позже должен был выйти и присоединиться к ней отряд под командой кап. 1 ранга Добротворского в составе крейсеров Олег, Изумруд и вспомогательных крейсеров Днепр и Рион (бывш. пароходы Добровольного Флота).

<...> Эскадре предстоял громадный переход в условиях исключительной трудности, так как на всем протяжении пути от Либавы до Тихого океана она не имела ни одной базы. Ей предоставлялось пользоваться якорными стоянками постольку, поскольку тому не будут препятствовать нейтральные страны. Снабжение эскадры углем находилось в полной зависимости от добросовестности поставщиков-иностранцев. Ни дока, ни серьезного ремонта в случае аварий, эскадра получить не могла.

Личный состав эскадры был набран наскоро, боевой подготовки почти не имел.

<...> Стоянка на Мадагаскаре затягивалась. Недоразумения с угольщиками, ожидание Добротворского и переписка с Петербургом задерживали эскадру. Несмотря на то, что она имела здесь возможность выполнить некоторые упражнения, благодаря общему падению духа и настроения личного состава и трудным условиям стоянки, боевая готовность эскадры улучшалась весьма немного. Надежды, которые возлагались на возможность подготовки в пути, не оправдались.

Положение осложнялось тем, что сам Рожественский, на воле и нервах которого разряжались все тяготы переживаний начал заметно сдавать. Его здоровье пошатнулось. В частном письме он писал, что не чувствует за собой данных, необходимых для того, чтобы справиться со своей задачей, и просит заблаговременно назначить другого адмирала, чтобы не оставить эскадру в безначалии…

<...> 1 февраля присоединился отряд Добротворского 3 марта эскадра вышла в море, проложив курс к Малакскому проливу.

После очень трудного перехода, сопряженного с несколькими погрузками угля в океане, эскадра, пересекши Индийский океан 1 апреля прибыла в бухту Камран (на Индо-Китайском п-ве, вблизи Сайгона). Там она задержалась в ожидании отряда Небогатова, который прибыл 24 апреля. Встреча произошла в б. Ван-Фонг, куда эскадра была принуждена перейти из Камрана по требованию французских властей. Таким образом, соединились все силы. Им предстояло сделать последний переход до театра военных действий. <...> Но как идти? Перед Рожественским открывались три дороги во Владивосток, и все три — были сопряжены с трудностями, риском и опасностью: Корейский, Сангарский или Лаперузов проливы?

В показании на следственной комиссии Рожественский так объяснил свое решение: …Прорыв во Владивосток был необходим и неотложен. Я ожидал, что эскадра встретит в Корейском проливе, или близ него, сосредоточенные силы японского броненосного флота, значительную долю бронепалубных и легких крейсеров и весь минный флот. Я был уверен, что днем произойдет генеральное сражение, а по ночам суда эскадры будут атаковаться всем наличием японского минного флота. Тем не менее, я не мог допустить мысли о полном истреблении эскадры, а, по аналогии с боем 28 июля 1904 года, имел основание считать возможным дойти до Владивостока с потерей нескольких судов.

В показании на следственной комиссии Рожественский так объяснил свое решение: …Прорыв во Владивосток был необходим и неотложен. Я ожидал, что эскадра встретит в Корейском проливе, или близ него, сосредоточенные силы японского броненосного флота, значительную долю бронепалубных и легких крейсеров и весь минный флот. Я был уверен, что днем произойдет генеральное сражение, а по ночам суда эскадры будут атаковаться всем наличием японского минного флота. Тем не менее, я не мог допустить мысли о полном истреблении эскадры, а, по аналогии с боем 28 июля 1904 года, имел основание считать возможным дойти до Владивостока с потерей нескольких судов.

<...> Рожественский пошел в самое опасное направление, решив рубить узел здесь. Японский флот был сосредоточен в Корейском проливе в полном составе. [13 миноносцев в 3-х отрядах шли на 2 эскадру с севера. 12 - также в 3-х отрядах - с востока и 18 - с юга]. 2-я эскадра шла прямо на него [японский флот]. Ей очень трудно было избежать атаки. <...> Есть в истории глубоко драматические фигуры. К их числу принадлежит и адмирал Рожественский. Как человек со здравым смыслом, он вполне отчетливо понимал заблуждение главной ставки, посылавшей 2-ю эскадру на неравный бой, он сознавал, что не способен привести ее к успеху. Но сознание собственной неспособности явилось у него не тогда, когда он настаивал на посылке эскадры, а когда он приближался к месту встречи с японцами. Теперь было поздно. Это признание, несомненно тяжелое для самолюбивого человека, ни в какой мере, однако, не могло снять с него бремени ответственности за исход операции. <...> Операция, приведшая к бою, …содержала в себе элемент авантюры. Она была построена не на расчете, а на таких нереальных данных, как надежда на случай. Цусима предостерегает от повторения подобных экспериментов впредь.

…Цусимский бой на море, сражения у Мукдена и Шахе — на сухопутном театре — определили неудачный для России исход войны с Японией.

Флота более не существовало.

…Вся та постройка, которая с середины [18]90-х годов настраивалась русской политикой, оказалась на песочном фундаменте и под ударами японского оружия рухнула, унеся с собой много тысяч русских жизней, павших жертвой неудачной политики и столь же неудачного руководства, как при подготовке войны, так и при ведении ее» (Из монографии: Петров Михаил Александрович. «Паровой флот в XIX веке. Русско-Японская война на море 1904—1905 гг. Мировая война (1914—1918″).

«Эскадра З.П. Рожественского насчитывала 38 вымпелов и состояла из 8 эскадренных броненосцев, 3 броненосцев береговой обороны, 1 броненосного крейсера, 8 крейсеров, 1 вспомогательного крейсера, 9 эсминцев, 6 транспортов и 2 госпитальных судов.

Японский флот под командованием Х. Того насчитывал 111 вымпелов и состоял из 4 эскадренных броненосцев, 8 бронированных крейсеров, 16 крейсеров, 6 канонерских лодок и кораблей береговой обороны, 24 вспомогательных крейсеров, 21 эсминца и 42 миноносцев» (Сирый С.П. — Память Цусимы»).

Потери сторон в Цусимском сражении 14-15/27-28 мая 1905 года. В русской эскадре погибли 5 045 человек. В плену оказались 7 282 человека, из них два адмирала российского флота: контр-адмирал Небогатов и тяжелораненый вице-адмирал Рожественский. Из эскадры, в составе которой было 16170 человек, до Владивостока дошли лишь 870, три корабля: крейсер «Алмаз» — командир капитан 2 ранга И.И. Чагин и два миноносца «Грозный» — командир капитан 2 ранга К.К. Андржиевский (ранен) и «Бравый» — командир лейтенант П.П. Дурново . Из 38 кораблей эскадры противник потопил, были взорваны или затоплены личным составом — 21. Сдались — 5. Потери японской стороны: погибло 116 человек, а флот потерял лишь три миноносца…

«…Особое присутствие военно-морского суда Кронштадтского порта 11 декабря 1906 г. признало виновными: 1) бывшего контр-адмирала, а ныне дворянина Н.И. Небогатова в том, что 15 мая 1905 г. в Японском море, будучи после боя настигнут и окружен неприятельскою эскадрою, выслушав от флаг-капитана Кросса мнение командира броненосца «Император Николай 1» о необходимости сдаться, приказал поднять сигнал о сдаче, спустить Андреевский и поднять японский флаг, имея возможным продолжать бой; 2) бывшего капитана 1 ранга, а ныне дворянина В.В. Смирнова в том, что просил флагкапитана Кросса передать свое мнение о сдаче адмиралу, и сдал броненосец неприятелю, имея возможность продолжать бой; 3) капитанов 1 ранга, а ныне дворян Григорьева и Лишина в том, что первый сдал неприятелю броненосец «Адмирал Сенявин», а второй — броненосец «Генерал-адмирал Апраксин», имея возможность продолжать бой. Поэтому указанные лица (господа Небогатов, Смирнов, Григорьев и Лишин) приговорены судом к смертной казни, но во внимание к долговременной безупречной их службе и крайнему утомлению, в котором они находились после блестяще исполненного исключительного перехода, суд постановил ходатайствовать перед Государем Императором о замене для них смертной казни заключением в крепость на 10 лет, причем дальнейшую участь подсудимых представить на Монаршее милосердие. Броненосец «Орел» судом признан находившимся в состоянии невозможности продолжать бой вследствие множества полученных повреждений и понесенных потерь, почему (ст.354 в.м.у.) командовавший броненосцем капитан 2 ранга Шведе и все офицера признаны в сдаче невиновными…» / Цит. по: Сирый С.П. — Память Цусимы. РГА ВМФ.

Вице-адмирал З.П. Рожественский. Особым присутствием Кронштадтского военно-морского суда был оправдан «ввиду тяжелого ранения, не позволившего ему осознавать происходящее». Скончался 1.01.1909 г. в Санкт-Петербурге от сердечного приступа. Погребен на Тихвинском кл. в Александро-Невской лавре. Могила не сохранилась (Общий морской список. Т.XVI. C. 39-40).

Участники сдачи в плен, подлежавшие смертной казни:

- командир 1-го отдельного отряда судов Тихого океана (3-я Тихоокеанская эскадра) контр-адмирал Небогатов Николай Иванович. 25.04.1905 г. присоединился ко 2-й Тихоокеанской эскадре в бухте Камрань (Вьетнам). Показал себя хорошим флагманом в походе и первом дне Цусимского сражения. 15 мая сдался в плен, командуя остатками эскадры (2 эскадренных броненосца «Николай I» (под флагом адм. Небогатова), «Орел» и 2 броненосца береговой обороны «Апраксин», «Сенявин»). Отдан под суд в числе 77 офицеров эскадры (осуждены 4 командира и 4 офицера). 22 сентября, за сдачу в плен кораблей эскадры уволен со службы. В декабре 1906 г. приговорен к смертной казни. Помилован, с заменой казни на 10 лет заключения. Освобожден досрочно, по истечении 25 месяцев заключения. Скончался в 1934 г. Непроверенными источниками указывается смерть во второй половине 20-х гг. и захоронение на одном из московских кладбищ (Т.XV. С. 266-298);

- командир броненосца «Адмирал Сенявин» капитан 1-го ранга Григорьев Сергей Иванович отправился из Кронштадта в Тихий океан в отряде контр-адмирала Н.И. Небогатова на соединение с эскадрой вице-адмирала З.П. Рожественского. 15 мая 1905 г., участвуя в Цусимском бою, по сигналу Небогатова, спустил флан и сдался японцам со всей командой. 28 марта 1905 г. отчислен от должности командира экипажа и привлечен к суду. 22 августа исключен из службы с лишением чинов и содержанием в крепости на 10 лет (Т. XIII. С. 548-550);

- командир броненосца береговой обороны «Генерал-Адмирал Апраксин» капитан 1 ранга Лишин Николай Григорьевич. Участник Цусимского сражения. За сдачу корабля 15.05.1905 г. отдан под суд и приговорен к уволен со службы с лишением всех чинов и наград приказом от 22.08.1905 г. Содержался в Петербургской (Петропавловской) крепости. В марте 1908 г. переведен в Варшавскую крепость. Освобожден в числе ряда командиров, отбывавших наказание по «Цусимскому делу». В 1914 г., как доброволец, рядовым участвовал в Первой мировой войне(фейерверкер 2-го дивизиона 4-й тяжелой артиллерийской бригады). 17 августа 1915 г. восстановлен в чине капитана 1-го ранга «за отставку» со старшинством с 01.12.1912 г., определен в службу прежним чином. Циркуляром Главного морского штаба № 240 зачислен во 2-й Балтийский флотский экипаж. 22 октября 1915 г. зачислен в состав Черноморского флотского экипажа. С ноября 1915 г. по сентябрь 1916 г. заведующий оперативной частью тыла Черноморского флота. С 29 октября 1916 г. назначен комендантом транспорта № 81 («Экватор»). 25 марта 1920 г. эвакуирован из Новороссийска на пароходе «Бюргермейстер Шредер». Умер 16 апреля 1923 г. в городе Пожаревац. Югославия (Т. XV. C. 152-154);

- командир эскадренного броненосца «Император Николай I» капитан 1 ранга Смирнов Владимир Васильевич с 2 февраля 1905 г. находился в плавании из Либавы к берегам Аннама (Вьетнам) в составе Отдельного отряда судов под флагом контр-адмирала Н.И. Небогатова. В составе 2-й эскадры совершил переход к берегам Японии. 14-15 мая в Цусимском сражении эскадренный броненосец действовал в составе 3-го броненосного отряда под флагом контр-адмирала Н.И. Небогатова. 14 мая в дневном бою корабль получил 6 попаданий снарядами калибров 152-305 мм, потерял 40 человек убитыми и ранеными. Командир В.В. Смирнов был легко ранен. Корабль выпустил по противнику 90 снарядов калибром 305 мм и 261 снаряд калибром 229 мм. 15 мая утром уцелевшие корабли эскадры были окружены японским флотом и по решению контр-адмирала Н.И. Небогатова сдались противнику. 22 августа 1905 г. как командир корабля, сдавшегося в плен, В.В. Смирнов высочайшим приказом был уволен от службы с лишением чинов и всех наград. В декабре 1906 г. В.В. Смирнов был приговорен к смертной казни, замененной 10-летним заключением в крепости. Освобожден досрочно.

18 августа 1919 г. арестован отделом политического контроля 15-й Армии (РККА). 4 декабря приговорен ревтрибуналом 4-й стрелковой дивизии за контрреволюционные действия к заключению в концлагерь до окончания Гражданской войны (Т. XVI. С. 128-130);

- флаг-капитан походного штаба командующего 2-й эскадры капитан 1 ранга Клапье де Колонг Константин Константинович «был осужден по делу о сдаче 15.05.1905 г. неприятелю, без боя, миноносца «Бедовый». Взамен определенного ему наказания приговорен к исключению из службы без лишения чинов… После революции, оставшись без… средств, организовал из бывших офицеров русского флота рыбацкую артель». Жил в Эстляндии, в конце 1930-х выехал в Германию, умер в феврале 1944 по нек. свед. от разрыва сердца. Похоронен в Бойценбурге (Т. XV. С. 33-35);

- командир миноносца «Бедовый» капитан 2 ранга Баранов Николай Васильевич — миноносец, принявший на борт раненого вице-адмирала Рожественского, без боя спустил перед неприятелем флаг и был отведен в плен в порт Сасебо. По приговору суда, принявшего во внимание смягчающие обст-ва, определил «командира миноносца «Бедовый» исключить из службы с лишением чинов, орденов и др. знаков отличия (Т. XIII. C.151-153);

- флагманский штурман 2 эскадры полковник Филипповский Владимир Иванович, участвовавший в Цусимском сражении на броненосце «Князь Суворов» под флагом вице-адмирала З.П. Рожественского, был снят с борта подбитого броненосца вместе с Рожественским и некоторыми чинами штаба. 15 мая, утром перешел на «Бедовый», сдавшийся неприятелю в тот же день, приговорен к «исключению из службы в том же году» (Т. XVI. С. 259-261).

О судьбе других лиц, имевших отношение к Цусимской трагедии:

- командир крейсерского отряда и младший флагман эскадры контр-адмирал Энквист Оскар Адольфович. 14 [15] мая в ходе Цусимского сражения развернул остатки крейсерского отряда эскадры (крейсеры «Олег», «Аврора» — под флагом адм. Энквиста, «Жемчуг») на юг, интернировался 21 мая в Маниле (Филиппины); 19 ноября 1907 уволен от службы с производством в вице-адмиралы. Лютеранского вероисповедания. Скончался 03.03.1912. Погребен в Кронштадте (С. 372-373);

- контр-адмирал Фелькерзам Дмитрий Густавович, командир второго броненосного отряда 2-й эскадры флота Тихого океана и младший флагман эскадры по выходу эскадры из бухты Нуси-Бе (Мадагаскар). Скончался 11.05.1905 на подходе эскадры к театру военных действий (С. 248-251);

- капитан 1 ранга Добротворский Леонид Федорович, командир отряда и крейсера «Олег». 18.06.1907 пожалован орденом св.Анны II степени с мечами за отличие в делах против неприятеля в Японскую войну. 14.07.1908 уволен в отставку с производством в контр-адмиралы (Т. XIV. С. 78-80);

- генерал-лейтенант по Адмиралтейству главный инспектор морской артиллерии Кротков Аполлон Семенович удостоился порицания и записи в послужном списке: «Является одним из ответственных за низкую эффективность морской артиллерии в войну 1904-1905 гг.». Высочайшим указом был уволен от службы 14 ноября 1905 г. Скончался 25.04.1917 г. в Петрограде от порока сердца. Похоронен на Смоленском кладбище. Могила не сохранилась (Т. XV. C. 93-94).

Выводы о Русско-Японской войне 1904-1905 гг. и Цусимской трагедии, сделанные писателем, публицистом, в прошлом воспитанника Технического училища Морского ведомства, участника дальних морских походов в качестве штурмана-гидрографа, штабс-капитана Михаилом Осиповичем (Иосифовичем) Меньшиковым (1859-1918, расстрелян) в статье «Нравственный ценз», 1906 год:

«… Нравственный характер. Вот основной ценз, решающий судьбу страны. Нужны честные люди, иначе все рушится. Как в древние времена, так и теперь нужны праведники, чтобы спасти общество, нужно хоть немного их, но чтобы они были видимы Богу, грозящему огнем серным. Разве Порт-Артур, Мукден, Цусима не были для нас библейской катастрофой? Разве на армию нашу — лучшую кровь народа — пали менее огненные тучи, чем на хананейские города?…

…глубоко бесчестная ложь привела к японской войне. Правительство было обмануто своими ближайшими агентами и точно в забытьи само шло на обман. Один за другим являлись предприимчивые господа, которые брались развить русскую промышленность и торговлю на Востоке, брались построить неприступную крепость, брались утвердить наше могущество на Тихом океане и т.д., — и вместо этого — клали себе деньги в карман и лгали.

«Готовы ли мы к войне?» — спрашивала страна, замечая тучу, ползущую с Востока. «Готовы!» — отвечало восточное начальство. «Готовы!» подтверждало западное. «Готовы!» — удостоверяло центральное. Военный министр, посланный в Порт-Артур проверить, точно ли крепость готова, — на площади города пил шампанское в честь «гения» тех мест — адмирала Алексеева, создавшего несокрушимый оплот России. А когда японцы атаковали Порт-Артур, оказалось, что этот оплот можно было взять голыми руками: многие, числившиеся на бумаге, форты, грозные и неприступные, оказались лишь местами, отведенными под форты, и, кроме вешек, там ничего не стояло.

Как в Севастополе, и тут пришлось строить крепость под ядрами неприятеля. Высшее начальство спрашивало: есть у нас флот? Отвечали: конечно, есть. На бумаге наш флот превосходил японский. Есть доки, мины, ядра, пушки и т.д.? О, да! Конечно!.. Но когда подошел последний страшный час, вместо «есть» оказалось «нет».

Не нашлось ни горных орудий для горной войны, и они оказались даже незаказанными (за что ответственный генерал получил повышение — в Государственный Совет); не нашлось ни снарядов в достаточном количестве, ни патронов, ни бездымного пороха, ни военных приборов, ни воздушных шаров, ни военных карт, ни лошадей, ни фуража, ни медицинских припасов, ни сапог для армии.

Строили стратегическую железную дорогу — не оказалось и дороги, именно той второй колеи, которая отвечала бы военным целям».

1906 г. марта 6. Яворский Павел Петрович освобожден от должности содержателя по шкиперской части крейсера «Алмаз», отдав служению России 42 года, с производством в подполковники и увольнением со службы с мундиром и пенсией.

С 1910 года проживал с семьей в близком ему Кронштадте, сначала по Викторской, дом Коклюшкина, в 1912 — по адресу: Николаевский, 53; последний известный адрес — ул. Петербургская, дом Щеголева.

Недвижимости не имел, наказаниям не подвергался, под следствием не был.

Находился в плаваниях: плавучая батарея «Первенец» (1865), транспорт «Артельщик» (1866), фрегат «Севастополь» (1867), фрегат «Адмирал Чичагов», в должности шкипера (1884-1885), фрегат «Генерал-Адмирал» (1887), броненосец береговой обороны «Адмирал Чичагов» (1888-1893), крейсер 1-го ранга «Адмирал Нахимов» (1894-1898), крейсер «Алмаз» (1904-1906).

Умер в 1919 году.

Источники:

Общий морской список от основания флота до 1917 г. Царствование императора Александра II. Т. XIV/ Д — И. СПб.; 2013. С. 78-80.

Общий морской список от основания флота до 1917г. Царствование императора Александра II. Т. XV/ К — П. СПб.; 2015. С. 93-94, 113-114, 221.

Общий морской список от основания флота до 1917 г. Царствование императора Александра II. Т. XVI/ Р — Я. СПб.; 2016. С. 37-40, 293-294, 387-388.

Общий список офицерским чинам Русской Императорской Армии. Составлен по 1-ое Января 1909 г. СПб.: Воен тип. С. 302 на www.personalhistory.ru

Статья: «Броненосный крейсер «Адмирал Нахимов. Второе плавание» http://www.keu-ocr.narod.ru/Nahimov/chap06.html.

Петров М.А. Обзор главнейших кампаний и сражений парового флота. ЧАСТЬ II. РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА НА МОРЕ (1904 — 1905 гг.). Типография Гидрографического Управления, Управления Военно-Морских Сил РККА. Ленинград; 1927 г. — РГА ВМФ.

Сирый С.П. — Память Цусимы. РГА ВМФ/засл. работн. высш. шк. России профессор кап.1-го ранга/

Челомбитко Алексей Николаевич. Офицеры флота… участники РЯВ [русско-японской войны]. Часть 6 У-Я.

Весь Петербург: Адресная и справочная книга г. Санкт-Петербурга на… 1911-1914 годы.

«Историк С.В. Волков. База данных «Участники Белого движения в России» на январь 2014. Буква Я».

Ян Шамаев: «Цусима: как разгром русской эскадры повлиял на развитие флота». Русское оружие.: rg.ru

Статья Борис Кац. Далекое – Близкое. Русско-Японская война 1904-1905: https://vk.com/wall6219308_2429

ЯВОРСКИЙ, Николай Павлович, потомственный военный, сын кавалера ордена Святого Александра Невского (26.2.1896), участника Цусимского похода и сражения, награжденного орденом Святого Станислава 3-й степени «за отличие в сражении с японским флотом» и переход крейсера «Алмаз» во Владивосток (15.8.1905), подполковника по Адмиралтейству Яворского Павла Петровича и Анны Константиновой [Константиновны]. Родился 9/10 апреля 1883 г. в Кронштадте. Военное образование: 2-й кадетский корпус (1902), Павловское военное училище (1904).

Офицер армии (1904). На 1 января 1909 года — поручик 116-го пехотного Малоярославского полка 2-й бригады 29-й пехотной дивизии, расквартированной в г. Риге, Лифляндской губ., командир полка полковник фон Гальберг Анатолий Михайлович.

Произведен в штабс-капитаны по Адмиралтейству 9 августа 1912 года. Заведующий мобилизационной частью Архангельского военного порта. В белых войсках Северного фронта; к 27 ноября 1918 на той же должности. В июле 1919 — в январе 1920 в управлении Архангельского военного порта. Капитан по адмиралтейству (2 октября 1919). Жена Елизавета Александровна (Маркевич). Дети: Георгий, р. 1913 и Николай, р. 1917.

В 1921 году был арестован и находился «под заключением в исправдоме» в г. Архангельске. О дальнейшей судьбе сведений нет.

Источники:

С.В. Волков. Офицеры флота и Морского ведомства: Опыт мартиролога. М.: Русский путь. 2004. С. 553.

Общий список офицерским чинам Русской Императорской Армии. Составлен по 1-ое Января 1909 г. СПб.: Воен.тип. С. 302 на www.personalhistory.ru

Общий морской список от основания флота до 1917 г. Царствование императора Александра II. Т. XVI/ Р — Я. СПб. 2016. С. 387-388.

Военно-исторический сайт Лихачёва Павла Владимировича: http://li-k.narod.ru/2006/1445.mht

СПИСОК офицерских чинов русского императорского флота, царствование императора Николая Второго.

Составитель В.Ю. Грибовский: http://www.petergen.com/publ/omsn216.shtml

СПИСОК офицеров флотилии Северного Ледовитого Океана и береговых учреждений Архангельского порта Беломорского и Мурманского районов, составленный к 8-му октября 1917 г., представленный на: http://kortic.borda.ru/?1-5-60-00000003-000-0-0

ЯВОРСКИЙ, Павел Казимирович (Jaworski Pawel) [Б.Я. по другим источникам Яворовский]*, (20.1.1873 — ?). Происходит из  дворян, католик по вероисповеданию. Выпускник технологического института имени Императора Николая Первого. Окончил механическое отделение института (1899). Зачислен в состав корпуса инженер — механиков флота (1.11.1899). Зачислен в состав 7-го флотского экипажа 2.11.1899 года. Переведен в состав 1-го флотского экипажа 1.1.1900 года. Холост (1900). Недвижимости не имеет. Под судом и следствием не состоял. Плаванье на эскадренном броненосце «Полтава» (28.6. — 31.12.1899)., Старший офицер на броненосце береговой обороны «Адмирал Лазарев» с 10.5.1904. Во время похода 2-й эскадры флота Тихого океана на борту крейсера «Алмаз». Награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом за участие в Цусимском сражении. (Военно-исторический сайт Лихачёва Павла Владимировича).

дворян, католик по вероисповеданию. Выпускник технологического института имени Императора Николая Первого. Окончил механическое отделение института (1899). Зачислен в состав корпуса инженер — механиков флота (1.11.1899). Зачислен в состав 7-го флотского экипажа 2.11.1899 года. Переведен в состав 1-го флотского экипажа 1.1.1900 года. Холост (1900). Недвижимости не имеет. Под судом и следствием не состоял. Плаванье на эскадренном броненосце «Полтава» (28.6. — 31.12.1899)., Старший офицер на броненосце береговой обороны «Адмирал Лазарев» с 10.5.1904. Во время похода 2-й эскадры флота Тихого океана на борту крейсера «Алмаз». Награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом за участие в Цусимском сражении. (Военно-исторический сайт Лихачёва Павла Владимировича).

*Яворовский Павел Казимирович, 20.01.1873, мл. инженер-механик (01.11.1899), в запасе флота инженером-сборщиком по установке и сдаче механизмов эсминцев Невского мех. и судостроит. завода (1902 — 1904), поручик КИМ (01.01.1905). «Владимир Мономах” (мл. суд. механик 1904 — 09.09.1904), «Адмирал Сенявин» (cт. суд. механик 09.09.1904 — 15.05.1905). Взят в плен в бою в Корейском проливе. — В отставке (05.10.1906 — 1916). Пом. гл. инспектора Мор. строит. части — инспектор противопожарных мер (1916). Инженер-механик ст. лейтенант за отличие (05.12.1915). Остался в СССР. Зав. учеб.-инспектор. отделом Комиссариата по делам страхования и борьбы с огнем (1918) с оставлением в должности директора Пожарно-тех. училища. Член Совета экспертов при В.С.Н.Х. (1919). Иo председателя Совета, директора и лектора по технологии, страх. делу и литературе пожарного дела Пожарно-тех. института в Ленинграде (с конца 1919). Умер 01.08.1920 г.» (автор: Алексей Николаевич Челомбитко/Проза.ру)

Примечания:

Б.Я. 1. В статьях речь идет, вероятно, об одном и том же офицере и чиновнике, информация взята в разные периоды его службы и из разных источников. Расхождения незначительны, в деталях. Фамилии Яворский и Яворовский путали часто и искажали до неузнаваемости.

2. Яв. П.К. после выпуска из Технологического института был зачислен в состав Корпуса инженер-механиков флота — структуру в Российском Императорском флоте, куда назначались преимущественно инженерно-технические специалисты механики — первоначально в 7-й флотский экипаж, а затем переведен в 1-й флотский экипаж инженер-механиком. В 1905 г. в Корпусе инженер-механиков флота произошли очередные изменения — были введены новые чины: поручик, штабс-капитан, капитан и т. д. На этом основании Яв. П.К. был переименован в 1905 в поручики и приписан к 14 флотскому экипажу Балтийского флота; в 1906 он штабс-капитан того же 14 флотского экипажа, холост. Адрес жительства: Санкт-Петербург, Петербургская сторона, Большой пр. 16.

3. В 1898 г. почти обанкротившийся «Невский завод» в Санкт-Петербурге сменил вывеску и, благодаря новым хозяевам, Московскому товариществу, добившемуся выгодного государственного заказа — постройки большой серии миноносцев, стал называться «Невский судостроительный и механический завод». Кураторами постройки кораблей выступал Корпус инженер-механиков флота, среди ведущих специалистов на заводе от КИМ — инженер-технолог Яворовский Павел Казимирович. Поражение русского флота в Русско-японской войне привело к пересмотру взгляда на роль военно-морского флота и его предназначение, что существенно повлияло на развитие. Этот период называют «постцусимским синдромом», затянувшимся на многие-многие годы и даже десятилетия. Переквалифицировался и «Невский завод».

4. С 1906 года Яв. П.К. в статской службе, начальник пожарных команд Пригородного пожарного общества. В 1908 г. стал заведующим Курсов пожарных техников в Санкт-Петербурге, где проявил свои незаурядные организаторские и профессиональные способности. Возглавлял Курсы вплоть до 1917 года… В 1912-14 гг. избирался председателем правления Общества пожарных техников, секретарем технической комиссии Императорского Российского пожарного общества, добился результатов в Политехническом институте, в Страховом Обществе Санкт-Петербургской и Выборгской губ. В статских чинах: коллежский асессор, надворный советник, в 1916 — коллежский советник.

После революции Курсы были преобразованы в Пожарно-техническое училище, затем (в июле 1918) в Петроградский пожарно-технический институт. Ректором института был назначен П.К. Яворовский.

5. Женат на Анне Карловне Боане — редактор-издатель «Нового журнала для всех». Семья проживала по адресу: Петербург-Петроград, Лиговская, 151.

Источники:

Весь Петербург-Петроград. Адрес-календари на… 1904-1917 годы.

Военно-исторический сайт Лихачёва Павла Владимировича: http://li-k.narod.ru/2006/1446.mht

Алексей Николаевич Челомбитко/Проза.ру).

Судостроительный завод Семянникова и Полетики — Невский литейный и механический завод: www.citywalls.ru

История открытия Петербургских Курсов пожарных техников: fireman.club

ЯВОРСКИЙ, Сергей Павлович, капитан 1 ранга, православный, из дворян (определением Правительствующего Сената от 1 мая 1878 года Яворские  признаны в потомственном дворянстве с правом на внесение в 3-ю часть дворянской родословной книги, указ № 1303 от 8.05.1878г.), род. 18/19.12.1864г., сын действительного статского советника чиновника Департамента торговли и мануфактур (с 1864г. Департамент таможенных сборов) Министерства финансов Яворского Павла Ефимовича и однодворки Ишоровой Соломеи Мартыновны из г.Велижа Витебской губ., крещен 27.01.1865г. в Вознесенской церкви при Адмиралт. слободах Санкт-Петербурга (метр. кн. 1865г., № 69). Его дед, Ефим Моисеевич Яворский, статский советник, известный русский врач, в 1836 штадт-физик Медицинской конторы при Управлении Гражданского генерал-штаб-доктора в Москве, в 1840 ординарный член Физико-математического общества, в 1841 инспектор при врачебной управе в Витебской губ., был награжден орденами: Святой Анны 2 ст. с императорской короной, Святого Станислава 3 ст. и Святого Владимира 4 ст.

признаны в потомственном дворянстве с правом на внесение в 3-ю часть дворянской родословной книги, указ № 1303 от 8.05.1878г.), род. 18/19.12.1864г., сын действительного статского советника чиновника Департамента торговли и мануфактур (с 1864г. Департамент таможенных сборов) Министерства финансов Яворского Павла Ефимовича и однодворки Ишоровой Соломеи Мартыновны из г.Велижа Витебской губ., крещен 27.01.1865г. в Вознесенской церкви при Адмиралт. слободах Санкт-Петербурга (метр. кн. 1865г., № 69). Его дед, Ефим Моисеевич Яворский, статский советник, известный русский врач, в 1836 штадт-физик Медицинской конторы при Управлении Гражданского генерал-штаб-доктора в Москве, в 1840 ординарный член Физико-математического общества, в 1841 инспектор при врачебной управе в Витебской губ., был награжден орденами: Святой Анны 2 ст. с императорской короной, Святого Станислава 3 ст. и Святого Владимира 4 ст.

Послужной список:

Морской кадетский корпус (1885), унтер-офицер, выпущен мичманом 01.10.1885;

лейтенант 01.01.1892;

младший отделенный начальник Морского кадетского корпуса 27.03.1899 — 1901;

и.д. помощника Главного минера Кронштадтского порта 18.03.1902 — 1903;

командир миноносца № 222 (28.04.1903), содержание капитан-лейтенанта по цензу 06.12.1903;

капитан 2 ранга 28.03.1904;

старший офицер брон. бер. обороны «АДМИРАЛ ЛАЗАРЕВ» 10.05.1904 — 1904;

старший офицер брон. бер. обороны «НЕ ТРОНЬ МЕНЯ» 01.11.1904 — 1905;

переведен в Отдельный Корпус Пограничной Стражи 05.05.1906;

командир миноносца № 105 15.06.1906 — 1910;

капитан 1 ранга 13.04.1908;

командир крейсера «Страж» Ревельской бригады Отдельного корпуса пограничной стражи с 09.03.1910 г. ["Крейсер" “Страж” – небольшое паровое судно постройки 1874 года, входил в состав 2-й пограничной Ревельской бригады ОКПС, имел водоизмещение 207 т, скорость - 9,75 узлов. Экипаж - до 30 человек. Крейсерская флотилия судов Отдельного корпуса пограничной стражи была образована в продолжение 1893 - 1899 гг. Крейсерcтво осуществлялось на Балтийском, Каспийском, Азовском и Черном морях. Служба в ОКПС не считалась престижной].

Награжден: орденами Святого Станислав 3-й степени (06.12.1896), Святой Анны 3-й степени (01.04.1901), Святого Станислава 2-й степени (06.12.1904) и Знаком в память 200 летнего юбилея М.К.К.

Во ВСЮР [Вооруженные Силы Юга России] и Русской Армии до эвакуации из Крыма на пароходе «Владимир». Корабль 2 ноября 1920 г., приняв в порту Феодосия на борт 12600 эвакуируемых, вышел в море. В ноябре — декабре 1920 г. корабль прибыл в Дубровник.

Примечание:

Из письма Суслонова Александра Аркадьевича, заместителя главного редактора «Ветеранские Вести»: «Мы несколько лет работаем в Сербии по русским захоронениям периода 1914 — 1991 гг. В частности, готовится к изданию книга о русском некрополе в г. Белая Церковь (Сербия). В ходе архивных работ, установлено, что на этом кладбище похоронена супруга капитана 1 ранга С.П. Яворского — Анна Федоровна (дети — дочь Мария, сын — Алексей)».

Справка

По истории эвакуации войск Русской Армии из Крыма написано и опубликовано немало исследований, статей, издано книг. Нет сомнений, работа будет продолжена и в будущем — не все еще страницы этой трагической эпопеи известны и прочитаны, а тайны раскрыты. Для нашей краткой информации сошлюсь на новые работы известных историков: Н.А. Кузнецова «Русский флот на чужбине» и О.Г. Гончаренко «Последние битвы Императорского флота», которые в полной мере отвечают нашей задаче.

Барон П.Н. Врангель, вступая в командование Вооруженными Силами Юга России, переименованными вскоре в Русскую Армию, не мог не видеть состояния войск и не понимать всей трудности дальнейшей борьбы с большевиками на этом театре военных действий, поэтому заблаговременно принял меры по разработке плана возможной эвакуации армии морем.

«Секретным отношением начальника штаба Главнокомандующего Вооруженными силами на Юге России от 4 апреля 1920 года за № 002430, — пишет О.Г. Гончаренко, — на имя командующего флотом адмирала Михаила Павловича Саблина было передано, чтобы «соблюдая полную секретность, в кратчайший срок подготовить соответствующий тоннаж для перевозки в случае необходимости около 100 тысяч человек в Константинополь».

На совещании штаба флота пораженный тяжелым недугом (от которого ему было суждено скончаться спустя три месяца), адмирал Саблин поставил задачи. Речь шла о распределении потребного тоннажа по предполагаемым крымским портам посадки с таким расчетом, чтобы стало возможным начать посадку на суда максимум через 4-5 дней после получения приказа армии об отходе с перекопских перешейков. При этом до сведения штаба перечислялись пункты посадки и численное распределение войск по портам полуострова…

В этой связи необходимо воздать должное усилиям… командующих Черноморским флотом вице-адмиралов Михаила Павловича Саблина и даже отстраненного Деникиным Дмитрия Всеволодовича Ненюкова.

Нельзя не упомянуть и деятельность начальника штаба флота контр-адмирала Владимира Владимировича Николя, и начальника Морского управления вице-адмирала Александра Михайловича Герасимова, флагмана инженера-механика генерал-лейтенанта Ермакова, контр-адмирала Сергея Владимировича Евдокимова…

В ожидании масштабных перемещений войск приказом командующего Черноморским флотом адмирала Саблина от 20 июля 1920 года № 4896 Черноморский флот был распределен на три отряда, состоявших из более чем 120 судов.

12 октября 1920 года командующим Черноморским флотом и начальником Морского управления был назначен контр-адмирал Михаил Александрович Кедров.

Это назначение было призвано заменить уже больного вскоре скончавшегося вице-адмирала Саблина. Начальником штаба флота, по представлению Кедрова, был назначен хорошо известный ему молодой контр-адмирал Николай Николаевич Машуков.

27 октября 1920 года новый командующий флотом определил в порты посадки старших морских начальников, коим были даны подробные инструкции по части этапов эвакуации.

Так, в порт Евпатории был назначен контр-адмирал Александр Михайлович Клыков, в Ялтинский порт — контр-адмирал Павел Павлович Левицкий, в Феодосию — капитан 1 ранга Иван Константинович Федяевский и в Керчь — начальник 2-го отряда судов контр-адмирал Беренс»*.

Иллюзии вооруженного противостояния Красной Армии к этому времени окончательно развеялись. Конница Буденного, ворвавшаяся в тыл оборонявших Чонгарский и Перекопский перешейки, вынудила Русскую армию Врангеля отступить за Сиваш. «Ко времени отхода за перешейки, — вспоминал Начальник штаба генерал от кавалерии П.Н. Шатилов, — мы с генералом Врангелем уже высказались откровенно друг перед другом о неизбежности оставления Крыма.

Нам были отлично известны свойства нашей армии, незаменимой при наступлении, терявшей силу сопротивления при отходе и не умеющей обороняться за проволокой… С отходом же за Перекоп падение его грозило стать катастрофическим. Ясно было, что борьба за Крым становилась невозможной»**.

27 октября в Джанкое состоялась встреча Главнокомандующего генерала Врангеля и командующего 1-й армией генерала А.П. Кутепова, на которой было признано, что надежды на удержание Перекопа и Сиваша нет никакой и 28 октября эвакуация была объявлена.

30 октября, началась эвакуация Севастополя, продолжилась 31 октября и 1 ноября. «Лишь после того как последний солдат взошел на корабль и в Севастополе не оставалось ни одной воинской части, с Графской пристани на крейсер «Генерал Корнилов» в 14 часов 50 минут 2 ноября 1920 года прибыл сам Главнокомандующий генерал Врангель.

Спустившись в сопровождении ближайших чинов штаба в кают-компанию, он тотчас же отдал приказание сниматься с якоря. На борту этого героического корабля пребывали Государственный банк, семьи офицеров и команды крейсера, а также многочисленные гражданские пассажиры. Всего на борт крейсера поднялось 500 человек» (О.Г. Гончаренко, с. 293). 4 ноября крейсер «Генерал Корнилов» вышел из Феодосии (Н.А. Кузнецов, с. 407).

1 ноября, — эвакуация Евпатории.

1 ноября, — эвакуация Ялты, продолжилась 2 ноября.

1 ноября, — эвакуация Феодосии, продолжилась 2 ноября.

5 ноября, — эвакуация Керчи (от мыса Чауда), продолжилась 6 ноября**.

Событию ухода Русской Армии и кораблей Черноморского флота на чужбину в 1920 г. посвящена памятная доска, установленная в Севастополе на Графской пристани.

Выдающаяся роль в оказании помощи при эвакуации Крыма принадлежит Франции. Всего из Крыма было эвакуировано около 150 000 человек***.

Источники:

Сайт о Яворских /sankt-peterburgskaya-guberniya

ФГУ РГИА. Ф.1343. Оп.34. Д.1316.

Волков С.В. Офицеры флота и морского ведомства: Опыт мартиролога. М.: Русский путь. 2004. С. 553.

*Гончаренко О.Г. Последние битвы Императорского флота. М.: Вече, 2008.

**Кузнецов Н.А. Русский флот на чужбине. М.: Вече, 2009. В книге приведена таблица III. Корабли и суда, покинувшие порты Крыма при эвакуации Русской армии. Указан класс и название кораблей (судов), водоизмещение (грузоподъемность), количество эвакуируемых людей на борту и другие сведения. В книге прослеживаются дальнейшие судьбы русских моряков в эмиграции.

***Русская Армия в изгнании. М., 2003. С. 13, 102.

Н.А. Коргуев. Обзор преобразований Морского Кадетского корпуса с 1852 года. С приложением списка выпускных воспитанников 1753-1896 г. СПб., 1897. С. 302.

Журнал Кортик. Моряки Отдельного корпуса Пограничной стражи: http://kortic.borda.ru/?1-6-0-00000011-000-0-0

Алфавит к списку офицеров флотилии Отдельного Корпуса Пограничной Стражи: http://genobooks.narod.ru/OKPS/1909/okps-1909-a.htm#f

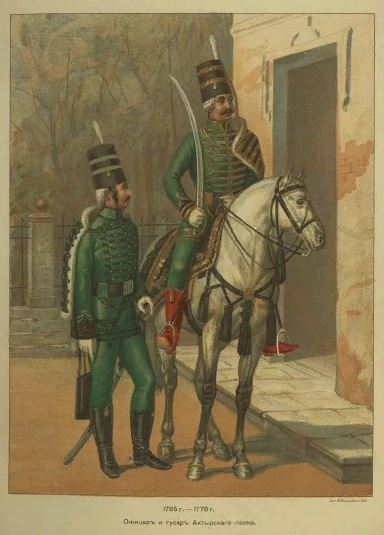

ЯВОРСКИЙ, Яков Никифорович, род. в Виннице, сын Никифора Ивановича Яворского. Участник и герой Первой мировой войны, гусар 3-го  эскадрона 12-го гусарского Ахтырского генерала Дениса Давыдова, Ея Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полка.

эскадрона 12-го гусарского Ахтырского генерала Дениса Давыдова, Ея Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полка.

Ахтырский полк* в числе пяти Слободских казачьих полков был переформирован в гусарский на основании Высочайшего указа императрицы Екатерины II от 3 марта 1765 года. Исполнение этого указа было возложено на прекрасного организатора и военного деятеля генерал-майора Щербинина Евдокима Алексеевича** (с 1964 года губернатора вновь учрежденной Слободско-Украинской губернии), впоследствии генерал-поручика и сенатора. Благодаря проделанной работе Е.А. Щербинина, его заместителя бригадира М.Ф. Зорича и назначенных офицеров, в русской кавалерии появились новые гусарские полки: Ахтырский, Харьковский, Изюмский, Сумский и Острогожский, сохранившие свои старинные казачьи названия. Ахтырский гусарский полк неоднократно переименовывался, до 1882 он 36 драгунский, с 1907 — вновь гусарский. Свое второе наименование полк получил после назначения великой княгини Ольги Александровны (01.06.1882-24.11.1960), младшей дочери имп. Александра III и имп. Марии Федоровны, родной сестры имп. Николая II, шефом Ахтырского 12-го гусарского полка — скромной, искренней и простосердечной женщины. В. Федорченко писал: «В годы 1-й мировой войны вел. княгиня создала госпиталь, в котором сама работала. учась у доктора, а затем, используя приобретенный опыт отправилась сестрой милосердия на фронт. Работала в прифронтовом лазарете в Ровно, а затем в военном госпитале в Киеве; была удостоена Георгиевской медали. Женщины с душевными качествами великой княгини Ольги представляют собою редкое явление. Всегда одетая как простая сестра милосердия и разделяя с другой сестрой скромную комнату, она начинала свой день в 7 часов и часто не ложилась всю ночь подряд, когда надо было перевязывать вновь прибывших раненых. Иногда и солдаты отказывались верить, что сестра, которая так нежно и терпеливо за ними ухаживала, была родною сестрою Государя и дочерью императора Александра III»***

Полк входил в 12-ю кавалерийскую дивизию Юго-Западного фронта, которую с 19 февраля 1915 г. под свое командование принял генерал-майор барон Маннергейм. Яков Никифорович погиб славной смертью в бою 14.03.1915 года. Похоронен в с. Дзвиняче в 50 верстах от Сатанова — «его могила одного, крест дубовый большой с надписью «здесь почивает прах Георгиевского кавалера Якова Яворского 3-го эскадрона 12 гусарского Ахтырского полка».

Яков Никифорович Яворский кавалер Георгиевских крестов 4, 3 и 2 степеней и двух медалей – «В память столетнего юбилея Отечественной войны 1812 года» и «300-летия царствования дома Романовых».

Подробно о нем, его подвигах — в письмах к отцу, Никифору Ивановичу, вахмистра N Даниловича Бойчука, см. ВИК АХТЫРСКИЕ ГУСАРЫ****. Ниже — фрагмент из книги Александра Михаленко «И жили дружною семьею солдат, корнет и генерал», Глава 4.

Подробно о нем, его подвигах — в письмах к отцу, Никифору Ивановичу, вахмистра N Даниловича Бойчука, см. ВИК АХТЫРСКИЕ ГУСАРЫ****. Ниже — фрагмент из книги Александра Михаленко «И жили дружною семьею солдат, корнет и генерал», Глава 4.

«В семье имеются две фотографии. Одна — от 23 ноября 1911 года, где Яков в форме народного учителя, вторая – за три недели до начала Первой мировой войны в форме ахтырского гусара, с драгункой в рост, в местечке Меджибож. На последней фотографии хорошо видны обе медали, из чего можно сделать вывод, что Яков в конце 1911 – начале 1912 года был призван на действительную военную службу в 12-й гусарский полк, так как первая медаль 1912 года, а вторая 1913 года.

Дальнейшая военная судьба Якова описана в письмах вахмистра Бойчука. Я обращаю внимание читателя на то, что Яков служил в 3-м эскадроне полка, которым в 1913 году командовал ротмистр Г.Б.Диамбеков, а в последующем – штабс-ротмистр Панаев. Свой первый подвиг Яков совершил именно под командованием этого прославленного офицера в 1914 году. Штабс-ротмистр Панаев трижды упоминается в письме вахмистра Бойчука при описании первого подвига гусара. Я смею предположить, что речь здесь идет о Гурии Аркадьевиче Панаеве, так как его два брата Борис и Лев в 1913 году уже имели чин ротмистра.

К сожалению, вахмистр Бойчук не датировал в письме время первого подвига Якова Яворского. Эту дату можно определить лишь приблизительно. Скорее всего, это было в начале войны, так как командир 3-го эскадрона штабс-ротмистр Г.А.Панаев погиб, как я описывал выше, в конной атаке 29 августа 1914 года.

Драгунка и все кресты Якова были пересланы семье в Винницу и хранились до эвакуации 1941 года. После возвращения из эвакуации оказалось, что яма в саду, куда были схоронены реликвии, оказалась пустой.

Место вечного упокоения Георгиевского кавалера Якова Яворского – село Дзвиняче, которое находится недалеко от Черновиц (Буковина). Название этого села не изменилось и по сей день».

Примечание:

Находясь в эмиграции, великая княгиня Ольга Александровна возглавляла благотворительные организации. Обладая художественным талантом, она выставляла свои картины в Дании, Париже, Лондоне и Берлине, была одной из самых щедрых дарительницей в фонд Зарубежного союза русских инвалидов. С коллекцией из 180 акварелей Ольги Александровны и 44 мемориальными предметами семьи имп. Александра III, переданными Благотворительным Фондом «Святой Екатерины» в дар Русскому музею в Санкт-Петербурге в ноябре 2023 года, можно познакомиться на готовящейся выставке. (Информация на сайте: rusmuseum.ru)

Источники:

«НЭБ. История Ахтырского полка. Т. II. (1765-1796). Составители: В.А. Потто и С.И. Одинцов I. С-Пб. Тип. «В.С. Балашев и К». !902, с. 3

**Русский биографический словарь А.А. Половцева. Том 24 — Щапов-Юшневский — 1912, с. 365

***Ф. Федорченко. Императорский Дом. Выдающиеся сановники. Т. II. Красноярск «Бонус», Москва «Олма-Пресс». 2003, с. 159,160

****Военно-исторический клуб АХТЫРСКИЕ ГУСАРЫ: http://www.gusa.ru/glava4.html

ЯВОРСКИЙ, Александр. Подпоручик. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации из Крыма. Эвакуирован с флотом в Бизерту, январь 1922 на крейсере «Генерал Корнилов».

Источник:

С.В. Волков. Офицеры флота и Морского ведомства: Опыт мартиролога. М.: Русский путь. 2004. С. 553.